Le Colline del Prosecco

Le Colline del Prosecco sono un’area collinare della provincia di Treviso dove l’opera dell’uomo ha contribuito a creare uno scenario unico che ha portato il sito “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” ad essere iscritto come paesaggio culturale nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Esso comprende una consistente porzione dell’area viticola dove si produce il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.

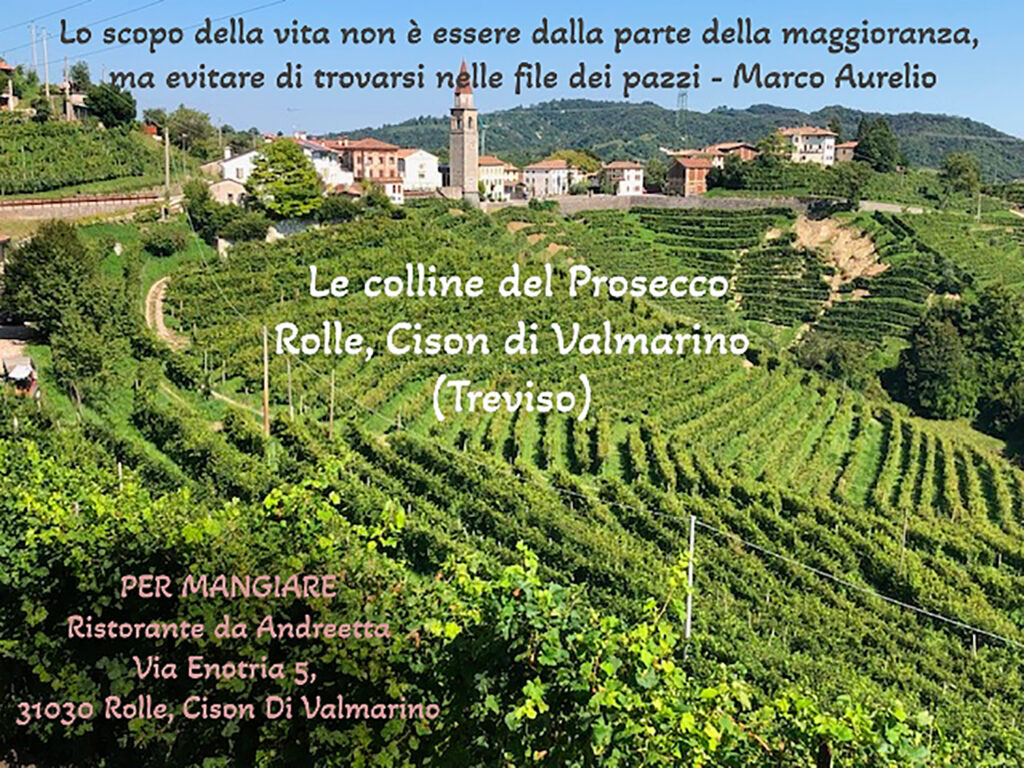

Questi terreni naturali, originariamente accidentati e poi per secoli sapientemente modellati e adattati dall’uomo, sono oggi caratterizzati da piccoli appezzamenti di vite, inframmezzati da boschi e terreni agricoli, con piccoli borghi incastonati tra i filari dei vitigni nelle strette vallate o appollaiati sulle sommità delle colline.

Il borgo visibile nella foto è Rolle, frazione di Cison di Valmarino, circondato dalle colline tappezzate di vigneti.

Tutti gli abitati ed il territorio circostante dal 1200 al 1300 furono posseduti dai Vescovi di Ceneda per passare poi ai Caminesi e nel 1436 ai Veneziani; in seguito questi li concessero in feudo a Brandolino Brandolini, che ne divenne il primo conte.

I Brandolini lo governarono per cinque secoli fino alla caduta della Serenissima e dal castello di Cison (ora Castelbrando) regolarono e normarono l’attività produttiva del territorio, dando così un nuovo impulso all’agricoltura e crearono i primi contratti di mezzadria, affidandosi ai consorti, gruppi di famiglie organizzate in masi, affittuari delle numerose “Case Rosse” che ancora si possono vedere nelle campagne e così chiamate per il colore della loro calce, denominato “Rosso Brandolini”.

L’area delle colline del Prosecco, sotto l’aspetto paesaggistico può essere distinta in tre zone.

La prima, comprendente le aree collinari ricadenti nei Comuni di Valdobbiadene, Miane, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Follina, Cison di Valmarino, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Revine Lago, Tarzo, Vidor e Vittorio Veneto, è caratterizzata da una particolare conformazione geomorfologica a cordonate, denominata “hogback”, a cui l’uomo ha saputo adattarsi modellando sin dal XVII secolo le ripide pendenze e perfezionando le proprie tecniche agricole, creando così il paesaggio che oggi ammiriamo.

Le colline infatti non sono isolate, ma seguono le dorsali, formando una serie di piccole catene montuose, che appaiono come delle “corde”, rilievi allungati in direzione est-ovest e divisi da piccole valli parallele tra loro.

Altro elemento caratteristico del paesaggio, conseguenza anch’esso della sua conformazione morfologica, sono i ciglioni, una particolare tipologia di stretti terrazzamenti, nei quali la terra inerbita è utilizzata al posto delle pietre. Questo sistema risale al XVI e XVII secolo, quando la misurazione del terreno avveniva a pertiche (perticazione). La coltivazione della vite sui ciglioni inerbiti, oltre a costituire una soluzione che si è adattata alla elevata pendenza collinare, garantendo anche la sostenibilità idrogeologica, che ha contribuito alla solidità dei versanti riducendo l’erosione del suolo, ha permesso un’ottimizzazione delle tecniche viticole.

L’uso dei ciglioni, creando il particolare paesaggio a scacchiera, formato da filari di viti parallele verticali ai pendii, ha anche prodotto l’elemento più scenografico, il suo aspetto a mosaico, determinato da tanti piccoli appezzamenti vitati che coesistono con angoli di bosco, siepi e filari di alberi che costituiscono dei corridoi che collegano i diversi habitat.

Tale mosaico testimonia il lavoro di migliaia di piccoli viticoltori che hanno creato questo paesaggio agrario fortemente parcellizzato e interconnesso.

Alla fine dell’800 anche la tecnica di coltivazione della vite, denominata “bellussera” perché ideata dai fratelli Bellussi per combattere la peronospora, ha contribuito alle caratteristiche estetiche del paesaggio.

La disposizione delle piante di vite realizzata con l’utilizzo di file di pali in legno, le cui sommità, unite con fili di ferro, si incrociano formando una raggiera, ha permesso che le viti che si arrampicavano sui pali si sviluppassero seguendo i fili di ferro della struttura cosicché il vigneto, dall’alto appare come un ricamo geometrico.

La seconda zona, adiacente alla prima, è costituita dai territori sempre collinari, ma a minor pendenza, ricadenti oltre che nei Comuni sopra detti, anche in quelli di Conegliano, Susegana e San Vendemiano.

La terza zona delle colline del prosecco è un’area che comprende un territorio piuttosto vasto, costituito, oltre che dai Comuni citati prima, anche da quelli di Cappella Maggiore, Colle Umberto, Codognè, Cordignano, Fregona, Godega di Sant’Urbano, Mareno di Piave, Moriago della Battaglia, Sarmede, San Fior, Sernaglia della Battaglia, Segusino, Santa Lucia di Piave e Vazzola. Questi comuni hanno aderito ad un Protocollo stipulato con la Regione, finalizzato a seguire un regolamento comune per la gestione, la tutela e la salvaguardia del paesaggio rurale, in particolare quello viticolo.