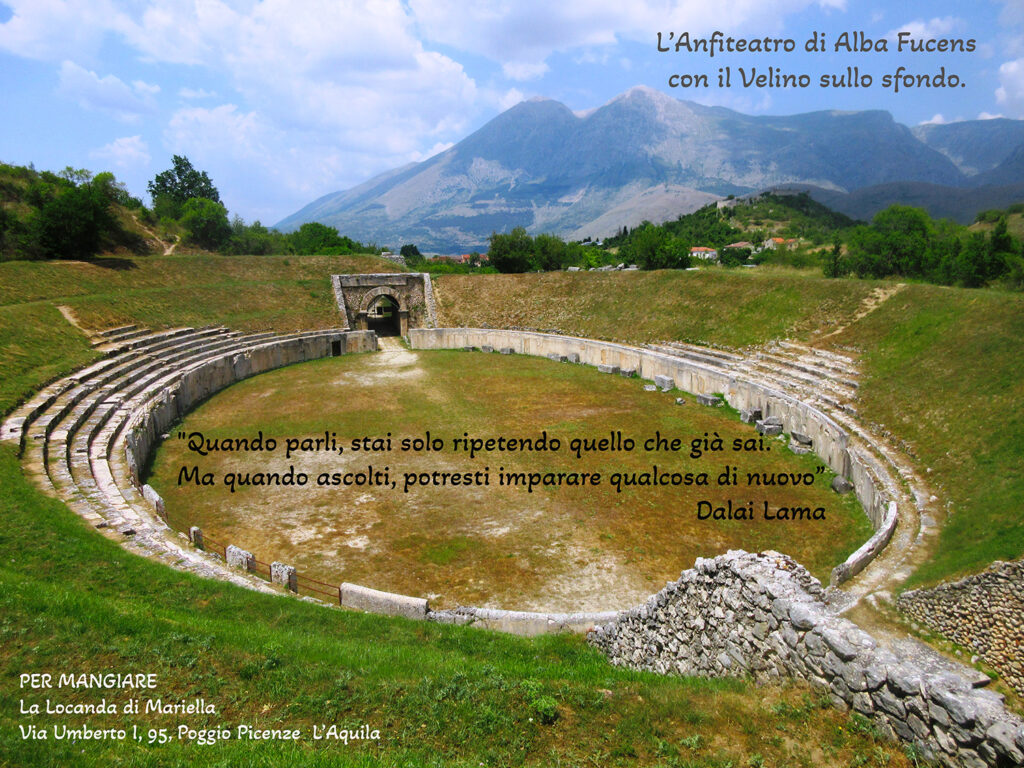

L’Anfiteatro di Alba Fucens con il Velino sullo sfondo

Alba Fucens fu fondata dai Romani nel 304 a.C. dopo la vittoria da essi ottenuta nella guerra contro gli Equi. La città, costruita e fortificata sulle alture che dominavano il lago del Fucino, alle pendici del monte Velino, nelle terre degli Equi, al confine con quelle occupate dai Marsi, costituiva un avamposto per il controllo del territorio lungo la via Tiburtina Valeria.

Durante la seconda guerra punica, nel 211 a.C., la città inviò inizialmente duemila uomini in soccorso di Roma contro Annibale, ma in seguito si rifiutò di fornire altri aiuti e per punizione fu trasformata in luogo di confino, dove soggiornarono importanti prigionieri di stato.

Nella guerra sociale, svoltasi tra il 91 e l’89 a.C., la città unendosi alla Lega italica si ribellò a Roma e fu sconfitta, ma in seguito, riconoscendo il valore dei guerrieri inquadrati nella Legio Martia e confermando l’assunto “Nec sine Marsis, nec contra Marsos”, fu dotata dal senato romano di seimila coloni, le fu concesso il titolo di municipium e i suoi abitanti divennero cittadini romani.

Durante la guerra civile tra Mario e Silla, che tra l’88 e l’82 a.C. sconvolse la Repubblica Romana, Alba Fucens parteggiò per Mario e per punirla Silla, riuscito vincitore al termine, distribuì ai propri veterani parte del territorio della città.

Anche nel conflitto fra Cesare e Pompeo e poi durante le lotte tra Marco Antonio ed Ottaviano, la città ebbe un ruolo rilevante. Dopo la morte di Cesare nel 44 a.C., la legio Martia acquartierata nella città di Alba Fucens si ammutinò contro Marco Antonio, passando dalla parte di Ottaviano, e gli impedì il transito verso l’Adriatico costringendolo a fuggire; come ricordato da Cicerone nelle Filippiche, proprio in quell’area Ottaviano poté costituire il suo esercito, riunendo le legioni Martia e Quarta e costringendo Marco Antonio a rinunciare a farlo dichiarare nemico pubblico.

Durante l’età imperiale, con la regimazione delle acque del lago, iniziata nel I secolo dall’imperatore Claudio, Alba Fucens divenne una città prospera. Dopo la caduta dell’impero romano però, nel 537, durante la guerra gotica fu occupata dai Bizantini ed allora è menzionata per l’ultima volta da Procopio di Cesarea. Dal VI secolo dopo Cristo, anche a causa di eventi naturali, venne progressivamente abbandonata.

Gli abitanti si trasferirono sulla collina di San Nicola, che sovrastava la città romana, dove costruirono Albe, una nuova città che intorno all’anno 860 fu inclusa nella contea dei Marsi, ma che, nel X secolo, il conte Berardo “il Francisco” rese indipendente dal ducato longobardo di Spoleto.

Durante la dominazione normanna, la città fu il centro di riferimento politico e amministrativo della contea albense e nel XIV secolo divenne feudo degli Orsini che nel 1372 ricostruirono il castello che nel 1268 Carlo I d’Angiò, re di Sicilia, vincendo la battaglia di Tagliacozzo, aveva fatto abbattere. Il dominio feudale durò fino al 1806, quando furono aboliti i feudi.

Il toponimo “Alba”, che era diffuso nel mondo latino, deriva da una radice protoindoeuropeo che significa “altura”, ma anche “bianco” forse perché l’area era ricca di sassi bianchi. L’aggettivo “Fucens” era collegato al nome del vicino lago Fucino (in latino Fūcinus), a sua volta associato all’etnico Fūcentes, come erano chiamati i Marsi che vivevano sulle sponde orientali del lago.

Sotto l’aspetto strutturale Alba Fucens nel periodo romano era circondata da una possente cinta muraria, il cui perimetro raggiungeva una lunghezza di 3 chilometri, e lungo la quale si aprivano la porta di Massa, la porta Sud, la porta Massima e la porta Fellonica. Al centro della città era situato il foro su cui si affacciavano gli edifici pubblici cittadini: la basilica, il macellum (mercato), le terme e numerosi edifici religiosi. Questi, oltre che nel centro urbano, erano presenti anche sulla collina posta alla sua estremità occidentale, dove era il tempio dedicato ad Apollo. Questo nel IX secolo fu trasformato in chiesa, che nel XII secolo fu ampliata a tre navate con l’utilizzo di antiche colonne e abbellita da mosaici cosmateschi di fattura unica.

Su questa altura, durante il regno dell’imperatore Tiberio, dopo il 38 d.C., era stato anche costruito l’anfiteatro, scavato nella collina, di forma ovale con assi di 96 metri per 79, che poteva ospitare circa 5.000 spettatori.

Nella piana sottostante la città si estendeva il lago chiamato dai Romani Fucinus Lacus sulle cui rive erano presenti numerosi altri insediamenti tra i quali Marruvium, capoluogo della Marsica.

Questo era un lago carsico, che si estendeva allora fino ai Campi Palentini, formatosi in una depressione di origine tettonica durante l’orogenesi appenninica tra il Pliocene superiore e l’era quaternaria interessata da diversi tipi di faglie normali e transctensive.

La vasta conca che accoglieva il lago era delimitata a nord dalla catena montuosa del Velino e del Sirente, ad ovest dalla dorsale del monte Salviano e ad est da altri rilievi; in essa convergevano la Vallelonga, la valle del Giovenco e la valle Roveto.

Il lago costituiva un sistema lacustre carsico endoreo, il cui unico vero affluente era il fiume Giovenco, che entrava nel bacino da nord-est, ma era alimentato, soprattutto nel periodo invernale, dalle acque dei piccoli torrenti provenienti dal massiccio Velino-Sirente.

Si stima che la sua superficie raggiungesse i 155 Km2 con una profondità massima di 22 metri; era quindi per estensione il terzo lago d’Italia (dopo il Garda ed il Maggiore). Era alimentato da nove torrenti e dalle acque di infiltrazione provenienti da un bacino di complessivi 889 Km2. I torrenti in piena portavano anche una grande quantità di materiali che ne sollevavano il fondo con relativa rapidità. Essendo privo di emissari naturali visibili, una parte delle acque si disperdeva attraverso inghiottitoi che spesso si ostruivano.

Il livello dell’acqua del bacino era perciò regolata dall’attività delle doline carsiche, come quella di Petogna, situate principalmente a sud. Questo comportava però un’elevata fluttuazione del livello del lago e le inondazioni erano perciò frequenti e pericolose. Tali variazioni erano attribuibili in parte ai mutamenti del drenaggio carsico, influenzato anche dai movimenti tettonici che interessavano l’area, ma soprattutto all’avvicendarsi delle diverse condizioni climatiche. Tuttavia, rispetto a quello successivo al prosciugamento del lago, il clima della conca era più mite e le sue sponde erano scelte dai Romani come luoghi di villeggiatura per il clima secco e la presenza di oliveti e vigneti.

Alla parola “Fucino” si attribuiscono varie origini. Secondo un’etimologia pre-romana, potrebbe significare “luogo melmoso”, anche se il poeta greco Licofrone chiama il lago “palude di Forco”, che vuol dire “lucente”, ispirandosi alla primordiale divinità marina che aveva quel nome; un’altra ipotesi lo farebbe derivare da “Bocca d’acqua” (pu-ini) che nel corso del tempo ha acquistato la “C” diventando “pu-c-ini” ovvero “Fucino”; oppure ancora il nome potrebbe richiamare il colore rossastro di cui talvolta si tingevano le sue acque per il fiorire di alcune alghe, che ricordava le tonalità incandescenti di una fucina.

A causa delle numerose inondazioni che provocava il lago fu oggetto di numerosi tentativi di regimazione. Il primo progetto di prosciugamento, per trasformarne il fondo in superficie coltivabile, risale a Giulio Cesare, sollecitato dai Marsi a seguito di una spaventosa inondazione accompagnata da una carestia che aveva distrutto tutto ciò che era presente sulle rive. Il progetto prevedeva contestualmente una strada che attraverso gli Appennini doveva congiungere il Mare Adriatico al Tevere; ma la sua realizzazione fu fermata dalla morte di Cesare.

Solo con l’imperatore Claudio, nel 41 d.C., si iniziò la costruzione di un canale emissario sotterraneo, di 5,6 km che, perforando il Monte Salviano, insieme con sei cunicoli serviti da trentadue pozzi, doveva drenare parzialmente le acque del lago nel fiume Liri; solo 1800 anni dopo, con il traforo ferroviario del Frejus ne sarà realizzato uno più lungo.

Plinio il Vecchio che visitò il cantiere, racconta che per eseguire l’opera, che arrivò a compimento dopo 11 anni, nel 52 d.C., furono impiegati 22.500 schiavi e 7.500 operai tra muratori, fabbri e carpentieri, che lavoravano giorno e notte, alternandosi in tre turni di 8 ore. Il canale fu inaugurato con una naumachia che ricordava la battaglia navale tra i Rodiesi e i Siculi, per la quale furono costruite appositamente un centinaio di galee e nella quale morirono ben 19 mila galeotti.

La grandiosa opera si rivelò però un fallimento: il canale infatti dopo poco tempo si ostruì sia perché la roccia carsica in qualche punto era franata nel canale e sia perché questo non era stato scavato a un livello appropriato e perciò non garantiva lo svuotamento del lago ma solo che esso mantenesse un livello costante e non si verificassero inondazioni. Infatti la superficie del lago che in origine era di circa 140 km quadrati era stata ridotta a circa 90 km2.

Il canale di drenaggio, già in deperimento sotto Nerone per mancanza di manutenzione, fu poi ampliato e approfondito da Adriano e la superficie del lago fu ridotta a circa 57 km2.

Grazie a queste opere le città della Marsica, Alba Fucens, Lucus Angitiae e Marruvium durante l’impero romano divennero fiorenti e le aree collinari circostanti furono scelte come località di villeggiatura. Le acque del lago permisero la sussistenza delle popolazioni costiere con la pesca e con le colture agricole compatibili con la mitezza del clima determinata dal vasto bacino lacustre. Purtroppo questo stato di benessere venne meno con la caduta dell’impero romano quando il sistema di drenaggio non fu più mantenuto ed i sedimenti e la vegetazione intasarono il canale di raccolta. Un terremoto, verificatosi poco prima del 508 d.C. e che interessò una faglia che attraversava il canale, lo bloccò del tutto.

I tentativi di ripristinare il drenaggio, effettuati tra il XIII e il XV secolo da Federico II di Svevia, Alfonso d’Aragona, Federico IV di Borbone, Papa Sisto risultarono vani: l’emissario costruito dai Romani si chiuse definitivamente e il Fucino tornò ad essere un lago chiuso.

Nel 1836 fu redatto un nuovo progetto, commissionato dal Re Ferdinando II di Borbone, e nel 1852 fu rilasciata la concessione per i lavori, che prevedevano l’ampliamento delle opere idrauliche dell’epoca romana aumentando il numero di pozzi e allargando le bocche e i canali sotterranei. D’altra parte in 18 secoli il lago si era alzato di circa 8 metri, proprio a causa della grande quantità di materiali trasportati dai torrenti in piena.

La realizzazione del progetto si fermò però per la mancanza dei fondi necessari da parte della società costituita con tale scopo.

Allora il principe Alessandro Torlonia si propose come maggiore azionista dell’Anonima Regia Napoletana, società che aveva la concessione per il prosciugamento del lago, in cambio del possesso delle terre che sarebbero emerse e nel 1851 subentrò nella società per l’intero capitale.

Sfruttando gli studi eseguiti in precedenza, riutilizzando anche le opere preesistenti, il canale collettore, l’incile, l’emissario ipogeo, si realizzò un emissario di maggiori dimensioni e con una presa più bassa rispetto a quella di Claudio, che permetteva di prosciugare l’intero lago.

Nel 1870 si iniziò la sistemazione idraulica del bacino con la costruzione del grande canale collettore ed una fitta rete di canali minori: circa 100 km. di canali principali e 680 di canali secondari e fossati. L’acqua del lago impiegò ben 25 anni per essere drenata completamente, con l’opera di 400 mila opera: solo il 1° ottobre 1878 il lago Fucino fu dichiarato ufficialmente prosciugato.

Con questa opera furono recuperati 16.507 ettari di terreno, dei quali 2500 vennero concessi agli abitanti del luogo, mentre la restante parte andò al Torlonia. L’opera alla fine costò oltre 43 milioni di lire, una cifra enorme per quel tempo anche per un grande banchiere.

Nel 1886, iniziarono le lotte dei contadini contro Torlonia per il possesso delle terre che, dopo numerose battaglie e tanti morti, nel 1951 furono espropriate e nel 1953 fu realizzata la riforma agraria. Successivamente alla seconda guerra mondiale fu costituito l’Ente Maremma e Fucino e nel 1954 il Fucino divenne un ente a sé.

La scomparsa del lago, che dava sussistenza alle popolazioni costiere con la pesca, oltre che con le colture agricole compatibili con la mitezza del clima, ha comportato certamente un miglioramento delle condizioni socio-economiche dell’area e della pianura risultante che è divenuta una delle zone ortofrutticole più fertili d’ Italia.

Con la scomparsa del lago mutò però anche il clima. Infatti, data la conformazione del territorio, a conca e con fondo piatto, il clima è caratterizzato dalle forti escursioni termiche tipiche delle doline e delle conche soggette anche ad intense inversioni termiche, e in condizioni di cielo sereno con neve al suolo e vento debole o assente si possono avere anche temperature estremamente basse. La depressione della pianura a volte favorisce localmente temperature minime bassissime. In epoca romana, prima del drenaggio delle acque, il clima era più mite non solo nel bacino ma in una vasta area circostante. La scomparsa del lago ha determinato anche un incremento dei fenomeni meteorologici estremi: l’autunno è la stagione più piovosa e d’ inverno la conca per le basse temperature e l’alto tasso di umidità è spesso soggetta a fenomeni di nebbia e galaverna, mentre in occasione di ondate di freddo e perturbazioni provenienti da ovest compare la neve. L’estate è invece secca, calda e a tratti umida.

Insieme con la variazione del clima mutarono anche le condizioni ambientali e con esse la flora e la ricca e suggestiva fauna: cigni reali, bianche cicogne, anatre selvatiche, i vari uccelli variopinti e le diverse specie di pesci che nuotavano nelle acque trasparenti del lago scomparvero. Le specie vegetali che crescevano intorno al bacino lacustre: magnolie profumate, palme, oleandri e camelie, allori e agavi, salici, pioppi, faggi, ulivi e ciliegi non ebbero più un clima idoneo alla loro crescita.

Con il prosciugamento del lago, degli elementi naturali che avevano caratterizzato la conca marsicana è sopravvissuto solo il monte Velino, (2487 m s.l.m.), cui è contiguo a sud-est il monte Cafornia di poco più basso (2424 m s.l.m.), che separa la piana del Fucino dalle valli dell’Aterno e del Salto, affiancato dalle montagne della Duchessa a nord-ovest e dal massiccio del monte Sirente a sud-est, dal quale è separato dall’altopiano delle Rocche.

A differenza dell’antico paesaggio lacustre, il Velino è una montagna brulla e sassosa con scarsa vegetazione sui suoi versanti; solcato a nord-ovest dalla valle di Teve che lo separa dalle montagne della Duchessa, è caratterizzato da dirupi e brecciai che gli conferiscono un aspetto desolato e lunare. I versanti sud e sud-ovest degradano in un ripido pendio fino al fondovalle e i versanti nord e nord-ovest presentano numerosi circhi glaciali e una maggiore asprezza geomorfologica.

Nelle giornate più limpide dalla sua sommità possono essere distinguibili il mar Ionio e il Tirreno e nelle giornate invernali limpide, quando è innevato, il monte è visibile fin dal Gianicolo.

Per quanto riguarda il nome Velino, la sua origine è incerta; potrebbe derivare dai termini marsi Vel e inu (sorgente, fiume, lago) connessi con l’imponenza del monte e la presenza alla sua base, almeno in passato, del lago Fucino.