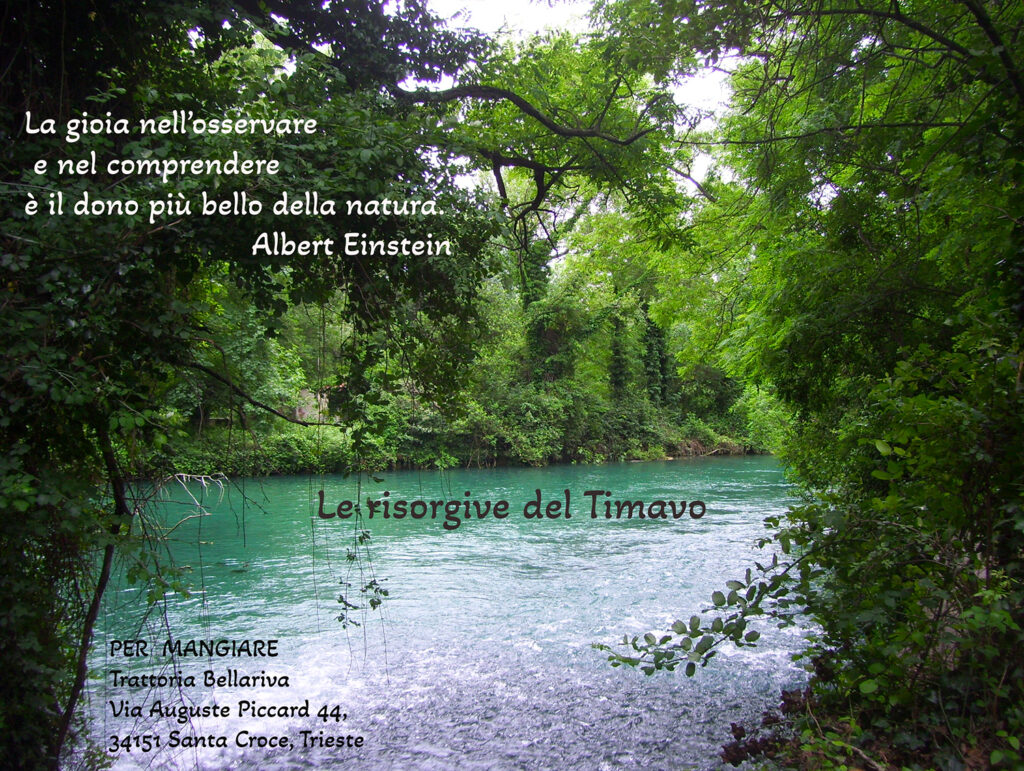

Le risorgive del Timavo

La sorgente del tipo valchiusana (dalla Fonte di Valchiusa), tipica delle regioni carsiche, è controllata da un sifone naturale da cui sgorga con una portata variabile in modo intermittente.

Il fiume, che ha una lunghezza di circa 90 km, origina in Croazia alle pendici del monte Nevoso (Snežnik), a pochi chilometri dal confine Sloveno.

Dopo aver percorso in superficie, con il nome di Timavo superiore, o Reka, un tratto iniziale di 37 km, a 5 km da Trieste si inabissa nella grotta di S. Canziano (Škocjanske jame) dove dopo 2,7 km di percorso sotterraneo, scompare nel sottosuolo in un enorme sifone. Prosegue poi per circa 39 chilometri, traversando il carso con un percorso ipogeo sconosciuto.

Il nome di carso con un etimo incerto; dal serbocroato Krš «roccia, sasseto». è dato all’altopiano montuoso delle Alpi orientali, interessato da fenomeni di carsismo, che comprende la regione istriana e quella ad essa retrostante.

In questo tratto sotterraneo, il percorso delle acque è stato rilevato solo in tre punti: nell’Abisso dei serpenti, nell’Abisso del Trebiciano poco lontano da Opicina e nel Pozzo dei colombi nei pressi di Basovizza. Qui entra in contatto con altri affluenti ed attraverso gallerie e caverne è collegato ai grandi bacini dei laghi carsici ipogei ed agli spandimenti dell’Isonzo. Riemerge poi in superficie come Timavo Inferiore restituendo d’estate alla foce molta più acqua di quanta il Reka, ne riversi sotto terra quando si inabissa.

Il fiume ricompare in superficie con la prima risorgiva alle pendici dell’altopiano carsico e del massiccio del monte Ermada, a Duino-Aurisina, nei pressi della Chiesa di San Giovanni in Tuba.

Per tale motivo, il Timavo e la sua foce, durante il dominio asburgico furono sempre considerati il confine sud-orientale del Friuli, che separava il litorale austriaco e la Carniola.

Poco più a valle, anche gli altri due rami che riaffiorano in superficie, si riuniscono in un unico corso d’acqua, prima di arrivare nel Golfo di Panzano dove, a meno di 3 km, esso si versa nel mare Adriatico, rappresentando così il fiume più corto della penisola che sfocia in mare.

L’origine del nome Timavo è oscura: la radice “tim-“ o “tem-“ compare in più corsi d’acqua, mentre il suffisso “-au” o “–av” ha un parallelo in Timacus, oggi Timok, fiume della Mesia superiore, ma che il nome provenga proprio dall’area carnica è dimostrato dal fatto che qui si riscontrano altri due Timavi: Timau, paese dell’Alta Carnia sotto il valico di Monte Croce e quello della val Cellina, dove fu trovata un’ara votiva al Timavo.

Rispetto alle antiche nove bocche descritte da Virgilio ora il fiume riaffiora in superficie in soli tre punti, d’altra parte la linea di costa, per il progressivo abbassamento della costa orientale dell’Adriatico e per le alluvioni è mutata rispetto al passato.

Di fronte al lago, all’epoca di Plinio, esistevano delle isolette, che lo chiudevano come una laguna, due di esse, le Insulae Clarae ospitavano ville e terme del tempio della Spes Augusta. dove accorrevano i malati per le cure termali.

L’area infatti sin dalla preistoria era stata considerata un luogo sacro dotato di proprietà miracolose dove, come dimostrano i reperti ritrovati, si concentrarono numerosi culti.

Qui era situato il tempio del dio Temavus, divinità fluviale legata alle sorgenti e si veneravano Saturno, Dio delle semine e delle acque ed Ercole che, secondo il mito narrato da Apollonio Rodio, aveva accompagnato qui Giasone e gli Argonauti in fuga con il Vello d’Oro e, dopo aver attraversato le montagne portando in spalla l’imbarcazione e aver risalito le sue foci, riprese il viaggio per mare lungo l’Adriatico verso la patria.

Le popolazioni del luogo si interrogavano sul mistero delle sorgenti del fiume sacro, che prima si inabissava e poi riappariva in superficie sgorgando a poca distanza dal mare.

Secondo Livio, le risorgive del Timavo sono quelle che nascevano nel Lacus Timavi.

Molti altri sono gli storici, i poeti greci e latini, che parlano dei miti della suggestiva regione che circondava il lago: Strabone, geografo greco del primo secolo a.C., riportando la leggenda di Antenore, dice che dopo aver fondato Padova avrebbe navigato lungo l’Adriatico ed alle foci del Timavo, avrebbe eretto un tempio, presso un magnifico bosco sacro dedicato a Diomede τὸ Τίμαυον, con sette sorgenti che sboccavano direttamente nel golfo.

Anche Virgilio rimase impressionato dalle risorgive e le menziona nelle Egloga VIII, 6, nelle Georgiche, libro III, 475 e nell’Eneide, libro I, 244, dove parla di nove bocche del Timavo che col loro fragore rintronavano i monti circostanti.

Plinio ricorda la dedica al Timavo fatta nel 129 a. C. dal console Sempronio Tuditano in memoria del suo trionfo sugli Istri e i Giapidi.

L’area era perciò molto frequentata per la sua sacralità e le sue bellezze naturali, era ricca di traffici commerciali e rappresentava un nodo importante della rete stradale romana. Essa era collegata alla Via Flavia che partiva dalla città di Tergeste (Trieste) e, costeggiando il litorale istriano, passava per Pola e Fiume; giungendo in Dalmazia ed in Grecia, alla via Gemina, che arrivava ad Aquileia e Tergeste, ed a quella che portava a Emona (Lubiana). D’altra parte, in questa zona fin dall’epoca preromana passava la via dell’ambra che dal Baltico raggiungeva il mar Adriatico.

Il lago con il suo porto costituiva un importante e sicuro punto d’approdo; Tito Livio, racconta che nel 178 a.C. nella spedizione contro gli Istri in esso era stato possibile ormeggiare anche dieci grosse navi da guerra.

Le molte strade di collegamento rendevano conveniente imbarcare qui le merci e i passeggeri provenienti dall’Occidente, piuttosto che proseguire via terra. Le risorgive del Timavo sono infatti riportate anche nella Tabula Peutingeriana ed i resti di una grande mansio, stazione di sosta di epoca Imperiale, sono ancora visibili dove sono stati ritrovati i solchi dell’antica strada romana che raggiungeva Aquileia traversando il Carso.

Il porto, difeso allora da isolotti rocciosi, come quello delle Insulae clarae, mantenne la sua funzione strategica per secoli, infatti, nel 1283 durante una guerra contro il Patriarcato di Aquileia, su uno di questi isolotti i Veneziani costruirono il castello di Belforte, ed ancora nel 1700, la contea di Gorizia assecondando Carlo VI voleva crearvi un porto franco.

La chiesa di San Giovanni in Tuba

Dopo l’avvento del Cristianesimo, nel IV secolo, per accogliere, le reliquie, provenienti dall’Oriente, di Giovanni Evangelista e Giovanni Apostolo e di altri santi, utilizzando le pietre tolte dal tempio della Spes Augusta venne edificata una cappella dedicata a S. Giovanni in Tuba trasformata poi nella basilica paleocristiana.

Essa grazie alla sua posizione geografica, dal 568 quando il territorio fu occupato dai Longobardi, divenne una sede importante di culto.

L’ appellativo della chiesa potrebbe deriva da quello di “Tromba” dal monte sovrastante da cui si origina il rombo delle acque, oppure da “tumba”, legato alla sepoltura delle reliquie dei santi, oppure infine da “Tuba” originato dal vocabolo latino tuba riferito ad un condotto naturale o artificiale delle acque, per il vicino fiume sotterraneo. Diversamente, la dedicazione a San Giovanni Battista, comune alle chiese erette vicino a corsi d’acqua, o alle sorgenti con riferimento al battesimo di Cristo, potrebbe essere legata al simbolismo purificatore delle acque risorgenti, quale erede dell’antichissima divinità fluviale del Timavo, con cui si confuse, per un fenomeno assai comune di teocrasia, come d’altra parte nei secoli precedenti era avvenuto per il culto dell’’eroe tracio identificato con quello del Timavo.

La chiesa, distrutta dagli Avari nel 611 fu poi ricostruita ma demolita completamente durante l’invasione degli Ungari nel 902. Intorno al 950, in accordo col capitolo della cattedrale di San Giusto di Trieste, accanto alla chiesa ricostruita fu eretto un monastero benedettino per l’evangelizzazione dei popoli slavi.

Nell’XI secolo quando il feudo di Duino passò alle dipendenze del Patriarcato di Aquileia il monastero e la basilica furono ampliati e questa nel 1120 divenne abbazia con ampi possedimenti.

Nel 1289, dopo la morte dell’abate, Ugone di Duino, il capitano generale del Conte di Gorizia, s’impossessò del monastero che venne trasformato in castello.

Nel 1399, estintasi con Ugone VII la stirpe dei Duinati, tutte le proprietà furono ereditate dai Walsee, feudatari delle foci del Timavo e del suo porto.

Nel 1483 la chiesa fu totalmente distrutta da una scorreria dei Turchi, ricostruita, fu di nuovo danneggiata dal bombardamento del castello da parte dei veneziani nella guerra del 1508 e poi restaurata nel 1519 da Giovanni Hofer nuovo castellano di Duino.

Successivamente i Della Torre, con cui gli Hofer erano imparentati, restaurarono il castello e la chiesa ed Intorno al 1653 rinacque il convento con i frati Serviti che lo officiarono fino al 1783 quando venne soppresso.

Durante la I Guerra Mondiale, la chiesa ed il monastero, essendo posti alle pendici dell’altopiano carsico e del massiccio del monte Ermada, parte integrante dell’inespugnabile sistema difensivo austro-ungarico di Trieste, subirono danni gravissimi. L’area infatti fu al centro di violentissimi combattimenti durante la decima battaglia dell’Isonzo, ricordata dal Monumento alla Brigata Lupi di Toscana, eretto lì nel punto di massima avanzata italiana in questo settore del fronte del Carso così da mantenere vivo il ricordo del tragico passato di questi luoghi.